Сибирская платформа форма рельефа таблица. Западно-сибирская платформа

Cтраница 1

Сибирская платформа, занимая все Среднесибирское плоскогорье, располагается в междуречье Енисея и Лены от Таймыра на севере до Байкальского нагорья и Восточных Саян на юге. Сибирская платформа сложена архейским — раннепротерозойским фундаментом и осадочным чехлом, где основную роль играют распространенные повсеместно палеозойские и докембрийские отложения. В отличие от Восточно-Европейской, Сибирскую платформу характеризует более сложное геологическое строение, связанное с широким распространением разрывных нарушений, наличием мощных трапповых интрузий и резко выраженной лито-лого-фациальной неоднородностью нижнепалеозойских, вендских и рифейских отложений.

Сибирская платформа обладает ар-хейско-раннепротерозойским кристаллич. В разрезе верхнепро-терозойско-фанерозойского чехла присутствуют мелководно-морские терриген-ные и карбонатные отложения, каменная и калийная соли, континентальные угленосные серии, трапповый комплекс. В центре платформы протягивается полоса кимберлитовых трубок, на севере и юго-востоке развиты плутоны основных и щелочных пород. Фундамент Китайско-Корейской платформы (Сино-Корейской) образован комплексами ар-хея и нижнего протерозоя.

Сибирская платформа имеет двухъярусное строение. Нижний структурный ярус слагают сложнодислоцированные и сильнометаморфизо-ванные формации архейского и раннепротерозойского возрастов, образующие фундамент платформы. На дневную поверхность они выходят на Алданском и Анабарском щитах и в Ангаро-Канской части Енисейского кряжа. Верхний структурный ярус сложен породами от поздне-протерозойского до четвертичного возраста. Он разделяется на ряд этажей, соответствующих определенным этапам осадконакопления и — формирования тектонических структур.

Сибирская платформа по площади занимает огромную территорию, разнообразны здесь и мерзлотные условия. В целом для территории среднегодовая температура пород в естественных условиях и при их нарушении изменяется от 4 на юго-западе до — 9 на северо-востоке. Хеты) в естественных условиях значение среднегодовой температуры пород варьирует от — 6 5 для участков с моховым покровом и минимальным снегонакоплением до — 4 для участков с дерновым покровом и макт симальным снегонакоплением. Уничтожение мохо-торфяного покрова приводит к повышению среднегодовой температуры пород от — 2 при максимальном снегонакоплении до — 6 при уплотненном снежном покрове. Нарушение поверхностных условий увеличивает диапазон изменения среднегодовой температуры пород.

Сибирская платформа относится к типу древних платформ. В ее строении участвуют образования всех геологических систем. Сильно метаморфизовапные породы архея п нижнего протерозоя образуют кристаллический фундамент, который обнажается на поверхности па Анабар-ском и Алданском щитах, а во внутреннем поле платформы погребен под чехлом осадков, имеющих мощность в синекли -: ах до 10 — 20 км.

Докембрийская Сибирская платформа занимает пространство между реками Енисей и Лена. Границами ее являются глубинные разломы, отделяющие платформу на западе от герцинской Западно-Сибирской плиты, на востоке — от мезозоид Северо-Востока Евразии, на юге — от активизированных областей Монголо-Охотского пояса. На севере граница проводится условно в пределах шельфа севернее островов архипелага Северная Земля.

Сибирской платформы, так как объемы бурения и сейсморазведки здесь были незначительными, а остальные методы исследования малоэффективны из-за сложного геологического строения, обусловленного наличием мощного траппового покрова, эвапоритов и

Форма рельефа Сибирской платформы. Полезные ископаемые Сибирской платформы

Сибирская платформа, или. как её ещё называют, Восточно-Сибирская платформа, дабы отличать её от Западно-Сибирской, является одним из основных объектов изучения российской геологии. На её территории располагаются значительные залежи полезных ископаемых, кроме того, изучение её формирования и теперешнего состояния интересно с чисто научных позиций. Недра и форма рельефа Сибирской платформы волнуют умы уже не одного поколения ученых. Давайте и мы разберем основные вопросы, связанные с данным континентальным участком земной коры.

Географическое расположение

Прежде всего выясним, где географически располагается фундамент Сибирской платформы. Основной его массив расположен в восточной части российской Сибири на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На юге платформа доходит до территории Монголии.

С запада её естественной границей является русло реки Енисей, на севере – горы Бырранга на Таймыре, на востоке – река Лена, на юге – хребты Яблоновый, Становой, Джугдур, а также Прибайкальская система разломов.

В геологическом разрезе Сибирская платформа является составляющей Евразийской литосферной плиты и располагается в северо-восточной её части. На западе к ней примыкает Западно-Сибирская платформа, на юге – Урало-Монгольский пояс, на востоке — Западно-Тихоокеанский пояс, а на севере плещутся воды Северного-Ледовитого океана, которые большую часть года скрыты подо льдом.

История образования

Теперь давайте узнаем, как была образована соответствующая форма рельефа Сибирской платформы за миллионы лет геологических процессов.

Этот континентальный участок земной коры относится к типу древних платформ, или кратонов. В отличие от других формирований, она были образована ещё в докембрийский период, что подразумевает минимальный возраст таких образований в 541 миллион лет. Именно они послужили основой для образования континентов, став их ядром.

Сибирская платформа относится к лавразийскому типу. Это означает, что в мезозойскую эру она входила в состав материка Лавразия. Но намного раньше данного периода стала формироваться древняя Сибирская платформа. Форма рельефа стала намечаться ещё в архейскую эпоху, то есть не позднее 2,5 миллиарда лет назад. Правда, тогда она слабо напоминала современную. Формирование фундамента было закончено в начале протерозойской эпохи, в конце которой платформа покрылась мелким морем, значительно повлиявшем на образование осадочного чехла. В позднем ордовике на территории платформы был континент Ангарида. Позже он с другими материками Земли слился в единый континент – Пангею. В мезозое, как говорилось выше, Сибирская платформа вместе с Западно-Сибирской плитой и Восточно-Европейской платформой, после разделения Пангеи, образовали континент Лавразия. После ее распада Сибирская платформа стала частью Евразии.

Вот так примерно и формировалась Сибирская платформа.

Строение

Строение Сибирской платформы аналогично строению всех остальных древних платформ. В её основании находится фундамент, образованный ещё в архейскую и в начале протерозойской эпохи. Сверху фундамент прикрывает осадочный чехол из пород, образованный в более поздние эпохи, главным образом являясь продуктом магматической деятельности. Это обусловлено тем, что в древности это был регион с высокой вулканической активностью, и магма, вышедшая из недр земли, образовала чехол из траппов. Но в двух местах фундамент платформы все-таки выходит на поверхность. Выход докембрийских пород на поверхность принято называть щитами.

Щиты состоят из трех комплексов горных пород: зеленокаменные, гранулированные пояса, а также комплекс пара- и ортогнейсов.

Щиты Сибирской платформы

На территории Сибирской платформы существуют два щита – Анабарский и Алданский.

Алданский расположен в юго-восточной части платформы. В географии это место именуется Алданским нагорьем.

Анабарский щит значительно меньше по размерам и локализуется в северной части платформы на территории Среднесибирского плоскогорья, в месте, известном под названием Анабарское плато. Максимальная высота его над уровнем моря составляет 905 метров.

Среднесибирское плоскогорье

Теперь давайте посмотрим, как выглядит современный рельеф Сибирской платформы.

Основную часть территории занимает Среднесибирское плоскогорье. Тут прослеживается чередование невысоких кряжей и плато. Самая высокая точка плоскогорья – гора Камень. Она расположена на среднегорье Путорана и имеет высоту 1701 метр над уровнем моря. Но средняя высота Среднесибирского плоскогорья составляет всего 500-800 метров. Кроме того, на данном плоскогорье следует выделить Анабарское плато, о котором мы упоминали чуть выше. Оно представляет собой выступ Анабарского щита на поверхность. Самая высокая точка этого плато – 905 метров над уровнем моря.

На западе плоскогорье обрамляет Енисейский кряж, который одновременно служит границей и ему, и Сибирской платформе в целом. Его средняя высота равна 900 метров над уровнем моря, но максимума она достигает на горе Енашимский Полкан и составляет 1104 м. За Енисейским кряжем лежит Западно-Сибирская платформа.

На юге и юго-востоке границей Среднесибирского плоскогорья является Ангарский кряж. Средняя высота составляет от 700 до 1000 метров над уровнем моря, максимальная — 1022 м.

На востоке и северо-востоке Среднесибирское плоскогорье, а значит, и соответствующая форма рельефа Сибирской платформы, плавно переходит в Центральноякутскую равнину. По-другому она ещё называется Центральноякутской, или Лено-Вилюйской низменностью. На большей части её территории максимальная высота над уровнем моря не превышает 100-200 м, но на окраинах может достигать 400 метров.

Форма рельефа Сибирской платформы на внутренних водоразделах довольно сглажена. Поэтому высота данных водоразделов не превышает 400-600 метров. В частности, данное утверждение относится к границам бассейнов рек Ангары, Нижнего Вилюя и Тунгуски.

Другие элементы рельефа Сибирской платформы

На юго-востоке от Среднесибирского плоскогорья лежит Алданское нагорье. В отличие от перечисленных выше объектов оно не является частью плоскогорья, но, тем не менее, входит в состав Сибирской платформы, представляя собой выход на поверхность её кристаллического щита. Именно на территории Алданского нагорья расположена самая высокая точка Сибирской платформы, достигающая высоты над уровнем моря в 2306 метров. Но большая часть нагорья имеет высоту, не превышающую тысячи метров.

Форма рельефа Сибирской платформы на крайнем юго-востоке имеет гористый характер. Тут, на территории Хабаровского края, располагаются горы Джугджугур. Хотя средняя высота этого комплекса выше, чем Алданского нагорья, самый высокий пик Топко уступает по размерам наивысшей точке нагорья. Гора Топко имеет высоту всего 1906 метров над уровнем моря. Протяженность гор Джугджугур с северо-востока на юго-запад вдоль побережья Охотского моря составляет 700 километров.

Итак, мы в общих чертах узнали, какова форма рельефа Сибирской платформы.

Гидрография

Теперь остановимся на основных водных объектах Сибирской платформы. Как правило, их первоначальное расположение напрямую зависело от рельефа, а уже затем, после своего возникновения, реки и озера, которые в регионе имеются в довольно большом количестве, сами начинают влиять на формирование местности.

Крупнейшая водная артерия — Енисей — является естественной западной границей Сибирской платформы. Это одна из крупнейших в мире рек, длина которой составляет 3487 метров.

В значительной мере границей Сибирской платформы, только уже на востоке, является другая крупная река – Лена. Хотя частично она несет свои воды непосредственно по территории платформы. Её длина составляет 4400 км.

На юге Сибирская платформа на небольшом участке соприкасается с самым глубоким озером мира – Байкалом.

Среди других крупных водных артерий, протекающих по Сибирской платформе, следует выделить реки Ангару, Нижний Вилюй и Тунгуску.

Полезные ископаемые южной части Сибирской платформы

Теперь нам следует изучить полезные ископаемые Сибирской платформы. Нужно отметить, что мать-природа одарила ими регион в немалых количествах. Что же хранят недра Восточно-Сибирской платформы?

Алданский щит является настоящим хранилищем железных руд. Кроме того, на Алданском нагорье добывают также медь, уголь, слюду и даже золото.

Но самые больше запасы золота и алмазов расположены на территории Якутии, которая является настоящей сокровищницей России. В этой же республике на территории Ленского угольного бассейна добывают «горючий камень».

Кроме того, добыча каменного угля происходит в недрах Тунгусского и Иркутского бассейнов, которые расположены на территориях Якутии, Красноярского края и Иркутской области.

Полезные ископаемые севера Сибирской платформы

Полезные ископаемые Сибирской платформы в северной её части, главным образом, сконцентрированы на территории Анабарского щита. Тут имеются залежи апатитов, анортозитов, титаномагнетитов. Медь и никель добывают около Норильска.

А вот на нефтью и газом, по сравнению с районами Западной Сибири, территория Восточно-Сибирской платформы бедна. Хотя на юге и севере также имеются нефтяные месторождения, но в гораздо меньших объемах.

Почвы

Самым верхним слоем, покрывающим площадь Сибирской платформы, являются почвы. Рассмотрим, какими видами они представлены в изучаемом регионе.

Учитывая, что большую часть Сибирской платформы покрывает тайга, почвы, образующиеся здесь, соответствуют данной природной зоне. На севере – это мерзлотно-таёжные, южнее – дерново-лесные. На юге значительные площади занимают дерново-подзолистые почвы, иногда встречаются серые лесные и даже черноземы. Только последний вид почв из всех перечисленных отличается высоким плодородием.

Общая характеристика Сибирской платформы

Как видим, Сибирская платформа – одно из древнейших на Земле геологических образований. Рельеф на большей части территории представлен плоскогорьями, и лишь по границам платформа обрамлена сравнительно невысокими горами или возвышенностями.

Регион очень богат различными полезными ископаемыми. Среди них следует выделить железные руды, каменный уголь, апатиты, золото и алмазы. Имеется нефть, хотя это и не основной показатель богатства региона. А вот почвы на территории платформы не отличаются высоким плодородием.

Тектонические структуры, рельеф, полезные ископаемые (таблица, 8 класс) [Решено] |

Тектоническая структура, соответствующая ей форма рельефа и полезные ископаемые взаимосвязаны.

Устойчивым участкам земной коры (платформам) в рельефе соответствуют крупные равнины. На равнинах залегают осадочные полезные ископаемые.

Областям складчатости в строении земной коры соответствуют горы. В зависимости от времени горообразования, возраст гор на территории России разный. В горных районах залегают магматические полезные ископаемые.

Кратко эту информацию отображает таблица.

Тектоническое строение | Рельеф | Полезные ископаемые |

Платформы, плиты | Равнины | Осадочные |

Области складчатости | Горы | Магматические |

Строение форм рельефа неоднородно. Так равнина, расположенная на платформе, с поверхности образована осадочными горными породами. Но платформа имеет ярусное строение. Нижний ярус – кристаллический фундамент. Иногда он оказывается на поверхности и носит название щита. В таком случае магматические полезные ископаемые могут быть на равнинах.

Области складчатости и соответствующие этим тектоническим структурам формы рельефа (горы) могут содержать кроме магматических и осадочные полезные ископаемые. Они приурочены к краевым прогибам, которые заполнены осадочными породами.

Такие отклонения не нарушают общую закономерность. Проследить её можно, представив информацию в табличной форме.

Тектоническая структура (название) | Форма рельефа (название) | Полезные ископаемые |

Русская платформа | Русская равнина (Восточно-Европейская) | Нефть, газ, горючие сланцы, бурый уголь, поваренная соль, фосфориты, торф, |

Балтийский щит Алданский щит | Горы Хибины Горные хребты Забайкалья и Дальнего Востока | Железные, медные, никелевые руды Железные, медные, молибденовые руды, золото |

Область кайнозойской складчатости | Горы Кавказ, Срединный хребет Камчатки, | Полиметаллические, вольфрамовые, молибденовые, ртутные, никелевые, медные руды |

Область герцинской складчатости | Уральские горы, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, горные хребты Забайкалья | Железные, медные, марганцевые, хромовые, полиметаллические руды. |

Западно-Сибирская плита (та же платформа, только молодая) | Западно-Сибирская низменность | Нефть, газ, поваренная соль, глауберова соль, бурый уголь |

Сибирская платформа | Среднесибирское плоскогорье | Железные, медные, никелевые руды, алмазы, золото. А также нефть, газ, бурый уголь, поваренная соль |

Область мезозойской складчатости | Горные хребты северо-востока Сибири и Дальнего Востока | Золото, оловянные, вольфрамовые, полиметаллические руды, а также каменный и бурый уголь |

Оценка: 4.6 (23 голоса)

Западно-Сибирская равнина — Википедия

За́падно-Сиби́рская равни́на — равнина, расположенная на севере Азии. Занимает всю западную часть Сибири от Уральских гор на западе до Среднесибирского плоскогорья на востоке. На севере ограничена побережьем Карского моря, на юге простирается до Казахского мелкосопочника, на юго-востоке Западно-Сибирская равнина, постепенно повышаясь, сменяется предгорьями Алтая, Салаира, Кузнецкого Алтая и Горной Шории[1]. Равнина имеет форму суживающейся к северу трапеции: расстояние от её южной границы до северной достигает почти 2500 км, ширина — от 800 до 1900 км, площадь — 2,7 млн км²

Западно-Сибирская равнина — наиболее обжитая и освоенная (особенно на юге) часть Сибири. В её пределах располагаются Тюменская, Курганская, Омская, Новосибирская и Томская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, восточные районы Свердловской и Челябинской областей, значительная часть Алтайского края, западные районы Красноярского края[1] (около 1/7 площади России[3]). В казахстанской части в её пределах располагаются практически вся Северо-Казахстанская область, в том числе, Акмолинская, Павлодарская, Кустанайская и Восточно-Казахстанская области Казахстана.

Поверхность Западно-Сибирской низменности равнинная с довольно незначительным перепадом высот[4]. Тем не менее, рельеф равнины достаточно разнообразен. Самые пониженные участки равнины (50-100 м) располагаются преимущественно в центральной (Кондинская и Среднеобская низменности) и северной (Нижнеобская, Надымская и Пурская низменности) её частях. Вдоль западной, южной и восточной окраин протягиваются невысокие (до 200—250 м) возвышенности: Северо-Сосьвинская и Туринская, Ишимская равнина, Приобское и Чулымо-Енисейское плато, Кетско-Тымская, Верхнетазовская и Нижнеенисейская возвышенности. Отчетливо выраженную полосу возвышенностей образуют во внутренней части равнины Сибирские Увалы (средняя высота — 140—150 м), простирающиеся с запада от Оби на восток до Енисея, и параллельная им Васюганская равнина

Рельеф равнины во многом обусловлен её геологическим строением. В основании Западно-Сибирской равнины лежит эпигерцинская Западно-Сибирская плита, фундамент которой сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. Образование Западносибирской плиты началось в верхней юре, когда в результате обламывания, разрушения и перерождения огромная территория между Уралом и Сибирской платформой опустилась, и возник огромный седиментационный бассейн. В ходе своего развития Западносибирская плита не раз захватывалась морскими трансгрессиями. В конце нижнего олигоцена море покинуло Западно-Сибирскую плиту, и она превратилась в огромную озерно-аллювиальную равнину. В среднем и позднем олигоцене и неогене северная часть плиты испытала поднятие, которое в четвертичное время сменилось опусканием. Общий ход развития плиты с опусканием колоссальных пространств напоминает не дошедший до конца процесс океанизации. Эта особенность плиты подчеркивается феноменальным развитием заболоченности

Фундамент Западно-Сибирской плиты покрыт чехлом рыхлых морских и континентальных мезозойско-кайнозойских пород (глин, песчаников, мергелей и тому подобных) общей мощностью свыше 1000 м (во впадинах фундамента до 3000—4000 м). Самые молодые, антропогеновые, отложения на юге — аллювиальные и озёрные, нередко прикрытые лёссами и лёссовидными суглинками; на севере — ледниковые, морские и ледниково-морские (мощность местами до 200 м)[6]. В северной части Западно-Сибирской плиты (самой погруженной) находятся Надым-Тазовская и Ямало-Гыданская синеклизы, разделённые узким субширотным Мессояхским мегавалом. В центральной части Западно-Сибирской плиты находится несколько удлинённых в долготном направлении антеклиз, синеклиз и узких глубоких жёлобов: Ханты-Мансийская синеклиза, Хантейская антеклиза (с Сургутским и Нижневартовским сводами), Пурский жёлоб (над южной частью Колтогорско-Уренгойского рифта), Кеть-Вахская антеклиза и Худосейский жёлоб с Чулымской синеклизой. К югу от Кеть-Вахской и Хантейской антеклиз находятся субширотно вытянутая Среднеиртышская и Кулундинская синеклизы[7].

Отдельные геологические структуры, несмотря на мощный слой отложений находят отражение в рельефе равнины: так, пологим антиклинальным поднятиям отвечают, например, возвышенности Верхнетазовская и Люлимвор, а Барабинская и Кондинская низменности приурочены к синеклизам фундамента плиты. Однако в Западной Сибири нередки и несогласные (инверсионные) морфоструктуры. К ним относятся, например, Васюганская равнина, сформировавшаяся на месте пологой синеклизы, и Чулымо-Енисейское плато, располагающееся в зоне прогиба фундамента[5].

В манжете рыхлых отложений заключены горизонты подземных вод — пресных и минерализованных (в том числе рассола), встречаются также горячие (до 100—150°С) воды. Есть промышленные месторождения нефти и природного газа (Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн)[6]. В районе Ханты-Мансийской синеклизы, Красносельского, Салымского и Сургутского районов, в пластах баженовской свиты на глубине 2 км имеются крупнейшие в России запасы сланцевой нефти[8].

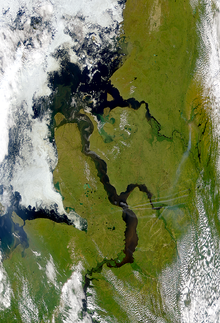

Западно-Сибирская равнина. Разлив рек Таз и Обь. Июль, 2002

Западно-Сибирская равнина. Разлив рек Таз и Обь. Июль, 2002Для Западно-Сибирской равнины характерен суровый, достаточно континентальный климат. Большая протяженность её с севера на юг обусловливает отчётливо выраженную зональность климата и значительные различия климатических условий северных и южных частей Западной Сибири. На континентальный климат Западной Сибири также существенное влияние оказывает близость Северного Ледовитого океана. Равнинный рельеф способствует обмену воздушными массами между северными и южными её районами[4].

В холодный период в пределах равнины осуществляется взаимодействие области относительно повышенного атмосферного давления, располагающейся над южной частью равнины, и области пониженного давления, которая в первой половине зимы протягивается в виде ложбины исландского барического минимума над Карским морем и северными полуостровами. Зимой преобладают массы континентального воздуха умеренных широт, которые поступают из Восточной Сибири или образуются на месте в результате выхолаживания воздуха над территорией равнины[5].

В пограничной полосе областей повышенного и пониженного давления нередко проходят циклоны. Поэтому зимой погода в приморских провинциях весьма неустойчива; на побережье Ямала и Гыданского полуострова случаются сильные ветры, скорость которых достигает 35-40 м/сек. Температура здесь даже несколько более высокая, чем в соседних лесотундровых провинциях, расположенных между 66 и 69° с.ш Однако южнее зимние температуры опять постепенно повышаются. В целом же зима характеризуется устойчивыми низкими температурами, оттепелей мало. Минимальные температуры на всей территории Западной Сибири почти одинаковы. Даже вблизи южной границы страны, в Барнауле, бывают морозы до −50…−52°. Весна короткая, сухая и сравнительно холодная; апрель даже в лесоболотной зоне ещё не вполне весенний месяц[5].

В тёплое время года над Западной Сибирью устанавливается пониженное давление, а над Северным Ледовитым океаном формируется область более высокого давления. В связи с этим летом преобладают слабые северные или северо-восточные ветры и заметно усиливается роль западного переноса воздуха. В мае происходит быстрое повышение температур, но нередко, при вторжениях арктических масс воздуха, бывают возвраты холодов и заморозки. Наиболее тёплый месяц — июль, средняя температура которого — от 3,6° на острове Белом до 21-22° в районе Павлодара. Абсолютный максимум температуры — от 21° на севере (остров Белый) до 44° в крайних южных районах (Рубцовск). Высокие летние температуры в южной половине Западной Сибири объясняются поступлением сюда прогретого континентального воздуха с юга — из Казахстана и Средней Азии. Осень наступает поздно.

Большая часть осадков выпадает летом и приносится воздушными массами, приходящими с запада, со стороны Атлантики. В период с мая по октябрь Западная Сибирь получает до 70-80 % годовой суммы осадков. Особенно много их в июле и августе, что объясняется интенсивной деятельностью на арктическом и полярном фронтах. Количество зимних осадков сравнительно невелико и составляет от 5 до 20-30 мм/мес. На юге в некоторые зимние месяцы снег иногда совсем не выпадает. Характерны значительные колебания количества осадков в разные годы. Так, в лесостепной зоне, где при средней многолетней сумме осадков около 300—350 мм/год во влажные годы выпадает до 550—600 мм/год, а в сухие — всего 170—180 мм/год. Для крайних южных районов Западной Сибири характерны засухи, случающиеся главным образом в мае и июне[5].

Продолжительность залегания снежного покрова в северных районах достигает 240—270 дней, а на юге — 160—170 дней. Мощность снежного покрова в тундровой и степной зонах в феврале составляет 20-40 см, в лесоболотной полосе — от 50-60 см на западе до 70-100 см в восточных приенисейских районах[5].

Суровый климат северных районов Западной Сибири способствует промерзанию грунтов и широкому распространению вечной мерзлоты. На полуостровах Ямал, Тазовском и Гыданском мерзлота встречается повсеместно. В этих районах сплошного (слитного) её распространения мощность мёрзлого слоя весьма значительна (до 300—600 м), а температуры его низкие (на водораздельных пространствах — 4, −9°, в долинах −2, −8°). Южнее, в пределах северной тайги до широты примерно 64°, мерзлота встречается уже в виде разобщённых островов, перемежающихся с таликами. Мощность её уменьшается, температуры повышаются до 0,5 −1°, возрастает и глубина летнего протаивания, особенно на участках, сложенных минеральными горными породами[5].

Территория равнины расположена в пределах большого Западно-Сибирского артезианского бассейна, в котором гидрогеологами выделяется несколько бассейнов второго порядка: Тобольский, Иртышский, Кулундинско-Барнаульский, Чулымский, Обский и др. В связи с большой мощностью покрова рыхлых отложений, состоящего из чередования водопроницаемых (пески, песчаники) и водоупорных пород, для артезианских бассейнов характерно значительное количество водоносных горизонтов, приуроченных к свитам различного возраста — юрским, меловым, палеогеновым и четвертичным. Качество подземных вод этих горизонтов весьма различно. В большинстве случаев артезианские воды глубоких горизонтов минерализованы сильнее, чем залегающие ближе к поверхности[5].

На территории Западно-Сибирской равнины протекает более 2000 рек, общая длина которых превышает 250 тыс. км[4]. Эти реки выносят в Карское море ежегодно около 1200 км³ воды — в 5 раз больше, чем Волга. Густота речной сети не очень велика и меняется в разных местах в зависимости от рельефа и климатических особенностей: в бассейне Тавды она достигает 350 км, а в Барабинской лесостепи — всего 29 км на 1000 км². Некоторые южные районы страны общей площадью более 445 тыс. км² относятся к территориям замкнутого стока и отличаются обилием бессточных озёр[5].

Основные источники питания большинства рек — талые снеговые воды и летне-осенние дожди. В соответствии с характером источников питания сток по сезонам неравномерен: примерно 70-80 % его годовой суммы приходится на весну и лето. Особенно много воды стекает в период весеннего половодья, когда уровень крупных рек поднимается на 7-12 м (в низовьях Енисея даже до 15-18 м). В течение длительного времени (на юге — пяти, и на севере — восьми месяцев) западносибирские реки скованы льдом. Поэтому на зимние месяцы приходится не более 10 % годового стока[5].

Для рек Западной Сибири, в том числе самых крупных — Оби, Иртыша и Енисея, характерны незначительные уклоны и малая скорость течения. Так, например, падение русла Оби на участке от Новосибирска до устья на протяжении 3000 км равно всего 90 м, а скорость её течения не превышает 0,5 м/сек[5].

На Западно-Сибирской равнине расположено около одного миллиона озёр, общая площадь которых составляет более 100 тыс. км². По происхождению котловин они разделяются на несколько групп: занимающие первичные неровности равнинного рельефа; термокарстовые; моренно-ледниковые; озёра речных долин, которые в свою очередь делятся на пойменные и старичные. Своеобразные озёра — «туманы» — встречаются в приуральской части равнины. Они располагаются в широких долинах, разливаются весной, резко сокращая свои размеры летом, и к осени многие вообще исчезают[5]. В южных районах озёра нередко заполнены солёной водой. Западно-Сибирской низменности принадлежит мировой рекорд по количеству болот на единицу площади (площадь заболоченной территории около 800 тысяч квадратных километров). Причинами этого явления являются следующие факторы: избыточное увлажнение, плоский рельеф, многолетняя мерзлота и способность торфа, имеющегося здесь в большом количестве, удерживать значительную массу воды[4].

Большая протяжённость с севера на юг способствует ярко выраженной широтной зональности в распределении почв и растительного покрова. В пределах страны располагаются постепенно сменяющие одна другую тундровая, лесотундровая, лесоболотная, лесостепная, степная и полупустынная (на крайнем юге) зоны. Во всех зонах достаточно большие площади занимают озёра и болота. Типичные зональные ландшафты располагаются на расчленённых и лучше дренируемых плакорных и приречных участках. На слабодренированных междуречных пространствах, сток с которых затруднён, а почвы обычно сильно увлажнены, в северных провинциях преобладают болотные ландшафты, а на юге — ландшафты, формирующиеся под влиянием засоленных грунтовых вод.

Большую площадь занимает зона тундры, что объясняется северным положением Западно-Сибирской равнины. Южнее располагается лесотундровая зона. Лесоболотная зона занимает около 65% территории Западно-Сибирской равнины. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса здесь отсутствуют. За полосой хвойных лесов следует узкая зона мелколиственных (в основном берёзовых) лесов[4]. Увеличение континентальности климата обусловливает относительно резкий по сравнению с Восточно-Европейской равниной переход от лесоболотных ландшафтов к сухим степным пространствам южных районов Западно-Сибирской равнины. Поэтому ширина лесостепной зоны в Западной Сибири намного меньше, чем на Восточно-Европейской равнине, а из древесных пород в ней встречаются главным образом берёза и осина[9]. В крайней южной части Западно-Сибирской низменности располагается степная зона, которая по большей части распахана. В плоский ландшафт южных районов Западной Сибири вносят разнообразие гривы — песчаные гряды 2-10 метров в высоту (иногда до 30-40 метров), покрытые сосновым лесом.

На Западно-Сибирской равнине расположены следующие крупные города:

- Западно-Сибирская равнина в книге: Н. А. Гвоздецкий, Н. И. Михайлов. Физическая география СССР. М., 1978.

- Kröner, A. (2015) The Central Asian Orogenic Belt.(Центрально-Азиатский пояс Орогенный,на английском языке) [http://schweizerbart.com/9783443110338 ISBN 978-3-443-11033-8]

- Russia (неопр.). Encyclopedia Britannica. Дата обращения 24 июня 2013. Архивировано 22 августа 2011 года.</ref>

Западно-Сибирская равнина 🗺️ географическое положение, тектоническая структура, характеристика рельефа, полезные ископаемые, максимальные преобладающие высоты и низменности, климат

Исторические данные

Ученые определяют происхождение и возраст фундамента допалеозойским временем, древней байкальской, а затем герцинской и каледонской складчатостью.

В западной Сибири расположены Омская, Тюменская, Курганская, Томская и Новосибирская области, а также большая часть Красноярского края и Алтая, несколько районов Свердловской и Челябинской областей.

Коренное население на протяжении многих лет занималось охотой, ловило рыбу и разводило оленей, коней и овец. Русские люди появились на ее территории в середине 16 века. Осваиваемая территория получила статус зернового и животноводческого района и стала лидером по добыче нефти и газа.

Множество рек общей длиною почти 250 тыс. км весной разливаются, создавая благоприятные условия судоходству и сплаву леса. Также их используют для получения природной энергии. Самые крупные реки — Обь, Иртыш, Енисей. Все имеют незначительный уклон и небольшую скорость течения. Ледовой покров на них держится (в зависимости от территории, на которой расположен) от 5 до 8 месяцев.

Характеристика рельефа

Основание равнины представляет собой плато с практически однотипным рельефом. Абсолютные высоты составляют 100—150 метров. Основные элементы рельефа на севере — речные долины и междуречья с разнообразными формами многолетней мерзлоты. На юге в почве проявляется явная заболоченность и соленакопление.

Особенности, характерные платформе:

- незначительные колебания высот на большой площади;

- плоский рельеф и протяженность с юга на север обуславливает смену природных зон;

- климат переходит от резко континентального до умеренно континентального.

При изучении географического положения и особенностей региона были отмечены крупные элементы рельефа:

- наклонные равнины;

- возвышенности;

- низменности;

- плато.

В целом форма Западно-Сибирской равнины похожа на амфитеатр, открытый к Ледовитому океану. На ней выделяется Приобское плато. Низменности в центральных районах:

- Недамская.

- Кандинская.

- Пурская.

- Нижнеобская.

Максимальная высота равнины — 285м — Верхнетазовская возвышенность. Возвышенности и равнины полуострова Гыданский и Ямал укрыты многочисленными оврагами. Южнее примыкают заболоченные и аллювиальные низменности.

В междуречье Тобола и Иртыша лежит наклонная Шиитская возвышенность с гривистыми грядами, покрытая лессовидными суглинками, которые залегают на соленосных глинах.

На поверхности фундамента Сибирской плиты лежат рыхлые морские континентальные породы (глина, мергелей, песчаник). На юге отложения самые молодые, покрытые лессовидными суглинками. В центральной части расположены удлиненные синеклиз и антиклиз и узкие желоба. Рыхлые отложения заключают в себе пресные, минерализованные и горячие воды.

Описание ландшафтов

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших болотистых областей, покрытая тайгой и тундрой. Очень долго из-за сурового климата и мерзлоты не было возможности геологического изучения территории. Геологи относят ее к одноименной тектонической плите. Фундамент изучили с помощью бурения скважин. Структура и тектоническое строение крупной плиты разнообразны и не совсем ясны.

Сплошная мерзлота, имеющая место уже много лет на полуостровах Гаванский, Тазовский и Ямал, способствовала формированию ландшафтов арктической тундры с кустарниковой, моховой и лишайниковой растительностью на жерновых и торфяных почвах. Здесь растут карликовые березы, ива и ольха.

Южнее расположены преимущественно тундровые ландшафты, которые перемежаются с лиственно-еловыми редколесьями, образуя зону лесотундры. Зоны имеют явную заболоченность.

Деревья (березы, сосны и осины) растут на дерново-подзолистых почвах. Они граничат с остепнёнными лугами на солонцеватых почвах.

В степной зоне ландшафты не сохранились. Ранее там были разнотравные луга и ковыльные степи на солончаках.

С геологическим и тектоническим строением на равнинах связано небольшое количество стихийных явлений. Поблизости эрозионных и абразионных крутых склонов тектонические трещины бывают расширены выветриванием. Результатом различных процессов является и смещение пород — оседание массивов и оползни.

Климат и вегетационный период

В зоне равнины преобладает континентальный климат. Зима длинная и суровая, в центральной части продолжается 7 месяцев. В январе средняя t 23−30 градусов. На юге под влиянием Азиатского циклона холодный период длится на 2 месяца меньше. Температура может опускаться до -56 °С.

Лето на севере прохладное, короткое и влажное. Центральная часть отличается умеренно-теплым летом. На юге эта пора года засушливая с суховеями и пыльными бурями.

Вегетационный период продолжается до 180 дней. Осадки в основном выпадают летом. Наиболее влажными являются Среднеобская и Кондинская низменности.

Снежный покров в степной и тундровых зонах составляет около 40 см, на западе -100 см, в лесозонах — 50−60 см.

Флора и фауна

Растительность в регионе располагается в пределах зональности, образованной благодаря плоскому рельефу и большой протяженности. Территория Сибирской равнины имеет несколько климатических зон:

- Степи и лесостепи.

- Тундра и лесотундра.

- Тайга.

- Полупустыня.

В самой большой климатической зоне — тундре — растут лишайники, мох и карликовые березы. Животный мир представляют песец, олень, полевка, лемминг. В лесотундре, где преимущественно растут ели, можно встретить лисиц, зайцев, росомах.

Затем идет тайга с елями, пихтой и лиственницей. В ней живут медведи, рыси, лоси, куницы и белки. В лесостепи водятся суслики, косули, зайцы, лебеди и гуси, растут осины и березы. Степь укрыта ковылем, полынью и типчаком; заселена тушканчиками, сурками, хомяками и сусликами.

К основным представителям флоры от северной до южной границей равнины является ягель. Это наикрупнейший представитель лишайников — основная пища оленей. Он повсеместно распространен в тундре.

Экологические проблемы

Западно-Сибирская платформа, являясь районом добычи таких полезных ископаемых, как нефть и газ, часто подвержена прорывам трубопроводов и вследствие этого — загрязнению почвы нефтью.

Лесохозяйственные зоны заболачиваются. Кроме того, существует острая недостача пресной воды, так как почва засоляется и разрушается ее структура. Такие факторы, как засухи и пыльные бури, приводят к потере плодородности.

Очень остро ощущается недостаток мест обитания фауны. К этому ведет ухудшение состояния пастбищ оленей.

Чтобы изучить и сохранить природные ландшафты, создают природные зоны и заповедники. К ним относятся такие крупные зоны:

- Гыданский и Юганский заповедники.

- Верхнетазовский заповедник.

- Приишимские Боры.

- Национальный парк.

- Парк Оленьи ручьи.

- Нумбо.

- Кондийские озера.

- Сибирские Увалы.

Достопримечательности и отдых

Различные ландшафты и культурные особенности равнины привлекают туристов в разное время года. Есть много интересных мест для проведения досуга:

- Загадочный горный Алтай с быстрыми реками и белоснежными вершинами.

- Нетронутые леса Кемеровской области.

- Великолепные озера.

- Могучая река Енисей.

- Тайга в Томской области.

Любители истории могут заинтересоваться Хакассией, богатой историческими монументами, старинными памятниками и природными достопримечательностями.

Реки Западной-Сибирской равнины богаты рыбой: нельмой, стерлядью, осетром и муксуном. Много уникальных впечатлений принесет рыбалка в истоках притока Енисея — Абакана.

На берегах равнины природа достаточно разнообразна. Можно насладиться хвойной тайгой, нетронутой человеком, либо отдохнуть на песчаном пляже.

Интересные факты

Сибирь — очень обширный край, который этнографически и географически разделяется на несколько отдельных регионов. Это родина выносливых и суровых людей. До сих пор там сохранились в нетронутом виде леса, поэтому сибирскую тайгу называют «зелёными лёгкими планеты». Несколько интересных фактов о Сибири:

- В Западной Сибири находятся самые обширные болота на планете — Васюганские. Их площадь 53 км. кв. Они возникли 10000 лет назад. Постоянно увеличиваясь, болота поглощают прилегающую равнину.

- Площадь земель, богатых углеводородом, более 2 000000 км. кв. На месторождениях добывают 70% нефти и газа.

- Население западно-сибирского города Новосибирска составляет 1,6 млн человек.

- В Томской области находится одно из самых крупных месторождений железной руды —Бочарское, которое было обнаружено нефтяниками, бурившими пробные скважины в 1960 году.

- Улица Льва Толстого проходит в Томске в точности по 85-му меридиану восточной долготы.

- Омский нефтеперерабатывающий комплекс в сутки может перерабатывать более 21 млн тонн нефти.

- Новосибирск славится самой длинной на планете улицей протяженностью 7 км. На ней нет поворотов и изгибов. Его спроектировали в конце 19 века.

Природа Сибири удивительная и великолепная — это основная достопримечательность района. Путешествие по этому краю может оставить множество незабываемых впечатлений!

Рельеф и геологическое строение Средней Сибири

Геологическое строение Средней Сибири

В древнейшую эру – архейскую – на месте Средней Сибири появились массивы суши, образование которых продолжалось и в протерозое. В результате произошло формирование обширной докембрийской Сибирской платформы. В период байкальской складчатости возник Енисейский кряж, Туруханское поднятие и формирование складчатого фундамента закончилось на всей территории. Два щита – Анабарский и Алданский были разделены глубоким прогибом, образовавшимся в восточной части платформы. В кембрийском периоде – это начало палеозойской эры, существовавшая суша испытала погружение и покрылась водами морей. На дне морей накапливались морские осадочные толщи. На платформенных окраинах происходило накопление солей, гипсов или другими словами – происходило формирование платформенного чехла.

Сибирская платформа во время каледонского орогенеза всё ещё покрыта морем, а к северу от неё шло формирование новых складчатых структур. Их формирование происходило на архипелаге Северная Земля и на севере полуострова Таймыр. Медленное отступление моря, характерное для девона, связано с общим подъемом территории. Устанавливается континентальный режим и образуется густая сеть рек и озер. Платформа, вернее её северо-западная часть, испытывает погружение, в результате образуется Тунгусская синеклиза.

С проявлением герцинской складчатости происходит раздробление основания платформы. Начинается вулканическая деятельность с максимальным напряжением в триасе. Излияние лав образуют трапповые покровы, т.е. излившиеся породы, представленные андезитами, долеритами, базальтами. Их проявление хорошо видно в Тунгусской синеклизе. Впадины и прогибы заполняются озерными, речными, дельтовыми отложениями. В герцинское время идет активное складкообразование, формируются горы Бырранга и Северо-Сибирская низменность. В среднюю эру – мезозойскую – активная тектоническая деятельность проявляется только на окраинах равнины.

Геологическое строение территории представляют 2 крупные структуры:

- Сибирская платформа;

- Таймырско-Хатангская складчатая область.

Древнейшая Сибирская платформа сохраняет свой равнинный облик более $600$ млн. лет. Платформа имеет два этажа – складчатый кристаллический фундамент, сложенный гнейсами, мрамором, кварцитами, т.е. метаморфизированными породами и рыхлый чехол, сложенный морскими и континентальными породами палеозоя и мезозоя. В фундаменте платформы образовалось $2$ щита и $2$ крупных выступа – Алданский и Анабарский щиты, Енисейский выступ и Туруханское поднятие. Глубокие впадины разделяют поднятия фундамента, среди которых выделяются Ангаро-Ленский прогиб, Тунгусская синеклиза, Вилюйская синеклиза.

Таймыро-Хатангская складчатая область представлена складчатой областью Таймыра и Северной Землей. Северная часть области — каледониды, а центральная и южная — герциниды. Хатангская впадина является основой Северо-Сибирской низменности.

Рельеф Средней Сибири

В формировании современного рельефа Средней Сибири большую роль сыграли события альпийской складчатости. Такие горные поднятия как Анабарский массив, Енисейский кряж, Алданское нагорье, горы Бырранга будут соответствовать выступам складчатого фундамента. К впадинам приурочены Лено-Вилюйская и Северо-Сибирская низменности. К инверсионным формам относится Тунгусская синеклиза и Ангаро-Ленский прогиб. Разновозрастный литологический состав пород тоже оказал большое влияние на рельефообразование. Территорию Средней Сибири в основном занимают высокие плато и плоскогорья, меньшая часть приходится на горы и низменные равнины.

Горы Бырранга относятся к Таймыро-Хатангской складчатой области и представляют собой выровненное низкогорье, с высотой $ 800$-$900$ м и небольшими очагами современного оледенения. Это система параллельных хребтов, имеющих понижение к западу и северу. Основание гор имеет каледонский и герцинский возраст. Горы испытывали многочисленные вторичные поднятия и дислокации.

Тянутся они на $1100$ км при ширине более $200$ км и делятся долинами рек Пясины и Таймыры на $3 $части:

- Западная самая низкая часть имеет высоты $250$-$320$ м;

- Средняя часть с высотой $400$-$600$ м;

- Восточная часть – $600$-$1000$ м.

Самый южный из хребтов – гряда Главная – является наиболее высоким. Бырранга являются самой северной в мире континентальной горной системой.

На $1000$ км протянулась Северо-Сибирская равнина, занимающая Предтаймырский прогиб. Она имеет высоты в пределах $100$ м и сложена четвертичными отложениями. Равнина заболочена и имеет много озер, тектонического и ледникового происхождения. Рельеф равнины сформировали четвертичные оледенения и морские трансгрессии. В целом он имеет холмисто-грядовый и холмисто-увалистый вид с аллювиальными депрессиями и плоскими аккумулятивными равнинами. На востоке Северо-Сибирской низменности находятся $2 $кряжа – Прончищева и Чекановского.

В современных рельефообразующих экзогенных процессах большое значение имеют:

- Эрозия;

- Физическое выветривание, причиной которого является резкая континентальность климата;

- Мерзлотные процессы и повсеместное её распространение;

- Карстовые явления, обусловленные распространением карбонатных пород. Имеют место районы известнякового, гипсового, соляного карста.

Замечание 1

Надо сказать, что многолетняя мерзлота тормозит современные процессы эрозии и препятствует развитию карста, а это говорит о том, что карстовые формы рельефа в Средней Сибири не имеют большого распространения.

Основная часть Средней Сибири занята Среднесибирским плоскогорьем, в основании которого лежит Сибирская платформа. Для него характерно сочетание плоского и пологоволнистого ступенчатого рельефа. Высоты плоскогорья постепенно снижаются к востоку, в сторону Центрально-Якутской равнины.

В состав плоскогорья входят:

- Плато Путорана;

- Плато Сыверма;

- Енисейский кряж;

- Иркутская равнина;

- Приленское плато;

- Центрально-Якутская равнина;

- Вилюйское плато;

- Анабарское плато;

- Средняя Сибирь;

- Анабаро-Оленёкская равнина;

- Центрально-Тунгусское плато.

Для Среднесибирского плоскогорья характерна приподнятость и контрастность рельефа, что является его основной особенностью. Плоскогорье имеет значительные колебания высот от $150$ до $2200$ м, при средней высоте $500$-$700$ м. Максимальным по высоте является Алданское нагорье – $2306$ м над уровнем моря. Анабарское плато, Алданское нагорье, Енисейский кряж соответствуют выступам фундамента платформы.В тех местах, где располагались впадины, находятся, преобладающие на плоскокорье, морфоструктуры – Центрально-Якутская низменность, Иркутско-Черемховская равнина, отражающие связь рельефа с древними структурами фундамента. Но, есть и противоположные примеры, когда прогибам фундамента соответствуют возвышенности и плоскогорья. К Тунгусской синеклизе, например, приурочено плато Путорана, плато Сыверма. Ангаро-Ленскому прогибу соответствует Ангаро-Ленское плато.

Полезные ископаемые Средней Сибири

Недра Средней Сибири исключительно богаты разнообразными полезными ископаемыми.

Рудосодержащие полезные ископаемые:

Железные руды. Разный генезис руд есть как в фундаменте, так и в чехле платформы. Магнетиты Южно-Алданского бассейна, Ангаро-Питский железорудный бассейн Енисейского кряжа. К крупному синклинорию приурочены железные руды осадочного происхождения – Вилюйская и Каннская впадины. Медно-никелевые руды, образование которых связано с базит-гипербазитовыми интрузиями, внедрившихся в трапповую серию – Норилькое, Талнахское месторождения.

Алданские месторождения золота, связанные с мезозойским щелочным магматизмом. Платина – южная часть Алданского щита. Есть россыпные месторождения платины по речным долинам. Маймеча-Котуйское месторождение редких металлов.

Нерудные полезные ископаемые:

Коренные алмазные месторождения, залегающие в бассейнах рек Вилюй, Оленёк, Муна. Основные месторождения алмазов связаны с «трубками взрыва» – диатремами. Заполнены они кимберлитами – это брекчиевидная порода, состоящая из желтых и синеватых глин, включающих крупные обломки вулканических пород.

Курейское, Ногинское месторождения графита. Образовались эти месторождения в результате термического метаморфизма каменных углей. Графиты имеют высокое качество.

Огромные запасы каменной соли сосредоточены в Усолье-Сибирском месторождении. Это Березовский прогиб в центральной части Тунгусской синеклизы. На северной части платформы известны Нордвикские соляные купола раннедевонского возраста. Кемпендяйские соляные купола связаны с Вилюйской синеклизой.

Двумя уровнями представлены на территории Средней Сибири каменные и бурые угли. Это Тунгусский каменноугольный бассейн и Иркутско-Черемховский, Каннский бассейны. В Вилюйской синеклизе и Предверхоянском предгорном прогибе находится огромный по запасам Ленский угольный бассейн. Есть месторождения угля на полуострове Таймыр. Перспективными месторождениями углеводородов считаются среднепалеозойские отложения Тунгусской синеклизы.

С морскими осадочными породами связаны месторождения огнеупорных глин и известняков.

Геологическое строение территории России

В основе территории России лежат крупные тектонические структуры (платформы, щиты, складчатые пояса), которые выражены разнообразными формами в современном рельефе – горами, низменностями, возвышенностями и др.

На территории России имеются две крупные древние докембрийские платформы (фундамент их сформировался в основном в архее и протерозое) — это Русская и Сибирская, а также три молодые (Западно-сибирская, Печорская и Скифская). Представление о геологическом строении и условиях залегания пород отражены на тектонической карте России.

На Восточно-Европейской платформе в пределах России находится Балтийский щит, на Сибирской – Алданский и Анабарский.

На Восточно-Европейской платформе располагается Русская плита, на Сибирской – Лено-Енисейская.

Молодые платформы в России не имеют выходов фундамента на поверхность. На них практически повсеместно накопился чехол из осадочных горных пород, то есть они целиком представлены плитами. Например, на Западно-Сибирской платформе — Западно-Сибирская плита и т.д.

К плитам платформ приурочены такие крупнейшие формы рельефа, как равнины различной высоты. На Русской плите находится Русская равнина (Восточно-Европейская), на Лено-Енисейской – Средне-Сибирское плоскогорье, на Западно-Сибирской – Западно-Сибирская низменность, на Печорской – Печорская низменность, на Скифской – равнины Предкавказья. Наличие на территории России нескольких крупных платформ обусловило то, что равнины занимают три четверти территории России.

Восточно-Европейская платформа

В пределах Русской плиты фундамент древней Восточно-Европейской платформы перекрыт осадочным чехлом горных пород преимущественно палеозойского и мезозойского возраста. Чехол на разных участках обладает различной мощностью. Над впадинами фундамента он достигает 3 км и более. Хотя неровности фундамента сглаживаются осадочными породами, некоторые из них отражаются на рельефе. Высоты большей части Русской равнины — менее 200 м, однако в ее пределах есть и возвышенности (Средне-Русская, Смоленско-Московская, Приволжская, Северные Увалы, Тиманский кряж).

Как породы фундамента, так и осадочного чехла содержат крупные месторождения полезных ископаемых. Среди рудных ископаемых наибольшее значение имеют железные осадочно-метаморфического происхождения, приуроченные к кристаллическому фундаменту. С магматическими породами Балтийского щита связаны месторождения медно-никелевых, алюминиевых руд и апатитов. Разнообразные осадочные породы содержат нефть, газ, каменный и бурый уголь, каменные и калийные соли, фосфориты, бокситы.

Сибирская платформа

В пределах Лено-Енисейской плиты Сибирской платформы древний кристаллический фундамент погребен под мощным чехлом в основном палеозойских отложений. Особенностью геологического строения Сибирской платформы является наличие траппов – излившихся на поверхность или застывших в осадочных толщах магматических пород.

Средне-Сибирское плоскогорье имеет высоты 500-800 м над уровнем моря, высшая точка- на плато Путорана (1701 м).

Фундамент и осадочный слой Сибирской платформы содержат огромное количество полезных ископаемых. В породах фундамента и трапах находятся крупные железнорудные месторождения. К внедрившимся в осадочный чехол магматическим породам приурочены алмазы и медно-никелевые руды с хромом и кобальтом. В палеозойских и мезозойских толщах осадочных пород образовались огромные скопления каменных и бурых углей, калийных и поваренных солей, нефти и газа.

Западно-Сибирская платформа

Фундамент молодой Западно-Сибирской платформы представляет собой разрушенные горные сооружения, созданные в эпохи герцинской и байкальской складчатостей. Фундамент перекрыт мощным чехлом мезозойских и кайназойских морских и континентальных преимущественно песчано-глинистых отложений. К мезозойским породам приурочены огромные запасы нефти и газа, бурые угли, железные руды осадочного происхождения.

Высоты преобладающей части Западно-Сибирской равнины не превышают 200 м.

Платформы обрамляются горно-складчатыми областями, которые отличаются от платформ характером залегания горных пород и высокой подвижностью земной коры.

Например:

Русскую равнину отделяют от Западносибирской древние Уральские горы, протянувшиеся с севера на юг на 2,5 тыс. км.

С юго-востока Западно-Сибирскую равнину окаймляют Алтайские горы.

Сибирскую платформу с юга обрамляет пояс гор Южной Сибири. В современном рельефе это Байкальская горная страна, Саяны, Енисейский кряж.

На Алданском щите Сибирской платформы расположены Становой хребет и Алданское нагорье.

К востоку от реки Лены, вплоть до Чукотки, а также в Приморье располагаются значительные горные массивы (хребты: Черского, Верхоянский, Колымское нагорье).

На крайнем северо-востоке и востоке страны проходит Тихоокеанский пояс складчатости, включающий Камчатку, остров Сахалин и гряду Курильских островов. Далее на юг эта область молодых гор продолжается на Японских островах. Курильские острова являются вершинами высочайших (около 7 тыс. м) гор, поднимающихся со дна моря. Их большая часть находится под водой.

Мощные горообразовательные процессы и подвижки литосферных плит (Тихоокеанской и Евразийской) в этом районе продолжаются. Свидетельством этому являются интенсивные землетрясения и моретрясения. Для мест вулканической деятельности характерны горячие источники, в том числе периодически фонтанирующие — гейзеры, а также выбросы газов из кратеров и трещин, которые свидетельствуют об активных процессах в глубине недр. Действующие вулканы и гейзеры наиболее широко представлены на полуострове Камчатка.

Горно-складчатые области России отличаются друг от друга по времени формирования.

По этому признаку выделяют пять видов складчатых областей.

1. Области байкальской и раннекаледонской складчатости (700 – 520 млн лет тому назад) образовались территории Прибайкалья и Забайкалья, Восточного Саяна, Тывы, Енисейского и Тиманского кряжей.

2. Области каледонской складчатости (460-400 млн лет) сформировались Западный Саян, Горный Алтай.

3. Области герцинской складчатости (300 – 230 млн. лет) – Урал, Рудный Алтай.

4. Области мезозойской складчатости (160 – 70 млн. лет) – Северо-Восток России, Сихотэ-Алинь.

5. Области кайнозойской складчатости (30 млн. лет до настоящего времени) – Кавказ, Корякское нагорье, Камчатка, Сахалин, Курильские острова.

Складчатые области докайнозойского возраста возникали на границах древних литосферных плит при их столкновении. Количество, размеры и очертания литосферных плит неоднократно менялись на протяжении геологической истории. Сближение древних литосферных плит вызывало столкновение континентов друг с другом и с островными дугами. Это приводило к смятию в складки осадочных толщ, накопившихся в морских бассейнах окраин континентов и формированию складчатых горных сооружений. Именно таким образом в раннем палеозое возникли области каледонской складчатости Алтая и Саян, в позднем палеозое – герцинские складки Горного Алтая, Урала, фундамента Западно-Сибирской и Скифской молодых платформ, в мезозое – складчатые области Северо-Востока и Дальнего Востока России.

Сформировавшиеся складчатые горы со временем разрушались под воздействием внешних сил: выветривания, деятельности моря, рек, ледников, ветра. На месте гор образовывались относительно выровненные поверхности на складчатом основании. В дальнейшем обширные участки этих территорий испытывали лишь медленные поднятия и опускания. В периоды опусканий территории покрывались водами морей и происходило накопление горизонтально залегающих толщ осадочных пород. Так формировались молодые Западно-Сибирская, Скифская, Печорская платформы, имеющие складчатый фундамент, состоящий из разрушенных гор, и чехол из осадочных пород. Большие площади докайнозойских складчатых областей во второй половине кайнозоя испытали поднятия. Здесь образовались разломы, разбившие земную кору на блоки (глыбы). Отдельные поднялись на различную высоту, сформировав возрожденные глыбовые горы и нагорья Южной и Северо-Восточной Сибири, юга Дальнего Востока, Урала, Таймыра.

Горно-складчатые области отделяются от смежных платформ либо разломами, либо краевыми (предгорными) прогибами. Самыми крупными прогибами являются Предуральский, Предверхоянский и Предкавказский.